Après plusieurs générations où les avant-gardes artistiques s’étaient désintéressées de l’animal, laissant le courant académique en célébrer la beauté ou l’utiliser comme messager d’une ruralité menacée, il revient en force dans la création contemporaine. Depuis le dernier quart du XXe siècle jusqu’à nos jours, il envahit la scène. Les causes de ce retour en force sont multiples. Longtemps cantonné par la culture occidentale au rôle de miroir de l’homme, l’animal se voit désormais investi de multiples fonctions. Son image vient-elle pallier les déficiences de la figure humaine ? L’homme n’est plus guère présentable depuis que les atrocités des guerres et les convulsions idéologiques ont sapé les fondements de l’humanisme ? Dans le domaine exempt de ces cruautés, l’animal incarne-t-il un état d’innocence ? Appartient-il à une sorte d’enfance de l’humanité dont nous garderions secrètement la nostalgie ? La mise en cause de la place centrale qu’occuperait l’humanité dans l’univers s’accompagne d’une réévaluation des bêtes. Dans un monde désenchanté, leur silence couvre peut-être un secret. N’ont-elles pas une connaissance du monde échappant à la mécanique de nos cerveaux dénaturés ? Désormais, à la faveur du développement de la sensibilité aux enjeux écologiques, nous percevons les animaux comme autant de sentinelles. Placées aux avant-postes, elles révèlent la proximité du désastre annoncé, l’extinction de certaines espèces étant prémonitoire de notre propre destin. Conjugués, tous ces facteurs contribuent au revival animalier dans lequel s’inscrit un artiste comme Julien Salaud.

Suivre la piste de l’animal dans la carrière artistique de Julien Salaud nous conduit au moment où éclot sa vocation artistique. Ayant vécu dans un environnement rural, il grandit entouré d’animaux, tant sauvages que domestiques, dans une familiarité qui le prédispose à une autre perception de la nature. Pour lui, c’est un monde magique ponctué de portes secrètes.

Ainsi, les ossements, les coquilles et les autres restes animaliers qu’il collectionne, viennent témoigner dans son propre questionnement sur la mort. À ces objets reste attachée une part de l’être auquel ils étaient destinés. La prise en compte de cette qualité est essentielle pour comprendre la démarche de l’artiste. Dans ses emprunts à la taxidermie, il y a autre chose que la poursuite d’un effet décoratif. Cet écart peut être difficilement perceptible aux yeux des contemporains. En effet, favorisée par la mode des cabinets de curiosités et l’invasion de la taxidermie dans les intérieurs, la banalisation des dépouilles animales ne compromet-elle pas tout ressort émotionnel ? La sensibilité à leur égard n’échappe pas aux effets de mode. Pour s’en convaincre, il suffit de se pencher sur un siècle de création artistique. Le perfectionnement des méthodes de naturalisation a permis de réaliser une image d’animal avec la peau de cet animal. Cette discipline connaît un considérable essor depuis la fin du XIXe siècle grâce aux innovations apportées par le taxidermiste londonien Roland Ward. Associant le sens artistique à celui du commerce, Roland Ward développe le goût des dioramas qui permettent de présenter, sous vitrine, l’animal dans un contexte naturel en lui conservant une apparence de vie. Le succès est tel que ces dispositifs envahissent les intérieurs bourgeois. Les dépouilles animales sont alors perçues comme des objets décoratifs. Elles peuvent même être utilisées comme accessoires vestimentaires : oiseaux de paradis, renards ou visons, montés en chapeau, en étoles ou en manchons, sont proposés par les marchandes de mode. Grâce au taxidermiste, l’évocation de la forme, l’adjonction d’yeux en verre viennent parfaire l’illusion du vivant. Les élégantes peuvent alors exhiber dans la société ces restes d’animaux sans craindre de passer pour des sorcières ou d’être suspectées de pratiques chamaniques. Objet de mode, la taxidermie ne tarde pas à lasser. Et c’est comme symboles du mauvais goût, comme emblèmes du kitsch, que les animaux empaillés, récupérés par les avant-gardes artistiques, font leur retour sur la scène. Nulle compassion pour l’animal lui-même dans ces premières expérimentations, qu’il s’agisse de la composition où Joan Miro intègre un perroquet (1936), ou du Loup table (1949) de Victor Brauner.

Pour quelques générations, l’insertion de la taxidermie fait écho à l’omniprésence de l’objet dans les traditions duchampiennes ou surréalistes. Elle participe, seulement mais pleinement, à la tentative de brouiller les frontières établies dans la tradition artistique entre les choses du monde et leur représentation.

Il faut attendre le dernier quart du XXe siècle pour voir les artistes réinvestir l’animal naturalisé sur le plan affectif. Dans cette image d’animal, ils cessent de ne percevoir qu’une image pour redécouvrir l’animal et précisément, l’animal mort. Ce retour du pathos, qu’il s’agisse de l’exalter ou de le tenir à distance et de s’en moquer, unifie les créations issues de tempéraments aussi divers que celui de Berlinde de Bruyckere ou de Maurizio Cattelan. Certes, la force visuelle des œuvres produites, leur abondance et leur succès ont pu éroder le ressort émotionnel associé aux animaux naturalisés. Victime de son succès, la taxidermie pourrait à nouveau connaître une perte de sens. Il y a quelques années, un incendie réduisit en cendre la prestigieuse maison Deyrolle et son importante collection naturaliste. L’incident fut interprété par le public comme un symbole de la fragilité de la nature. Il s’en émut comme si les animaux détruits s’étaient vus condamner à une seconde mort. On peut se demander si l’élan de sympathie que ces images de spécimens calcinés suscita auprès des artistes aurait la même puissance aujourd’hui ?

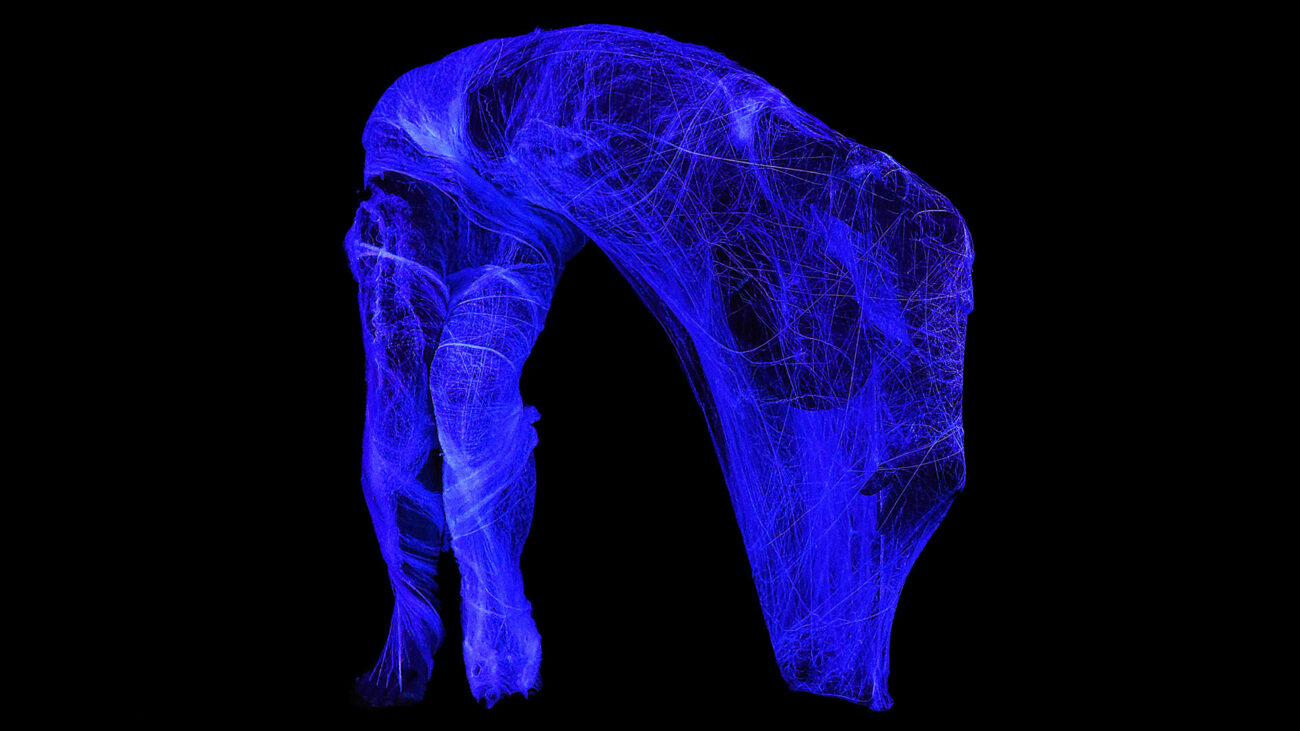

Né en 1977, Julien Salaud appartient à la génération qui redécouvre la force d’évocation de la taxidermie. Il l’abstrait du contexte des cabinets de curiosité ou du décor intérieur pour y percevoir autre chose. A la fin de son célèbre Guépard, Lampedusa établit un rapprochement savoureux entre Bendico, le chien danois du Prince dont la dépouille naturalisée veille dans le grand salon du palais et les restes vénérables des saints conservés dans l’oratoire à proximité. Julien Salaud se situe dans cette même perspective. Les animaux incorporés dans son œuvre, sont autant de reliques ; il veut en garder la mémoire et en célébrer la beauté. Et comme les religieuses palermitaines, enchâssant les ossements des bienheureux dans une forêt proliférante de paperolles et de broderies précieuses, il pare ces animaux morts de perles et de plumes. Nulle morbidité dans cette pratique, mais plutôt une manière d’honorer la vie. À l’opposé des théoriciens comme Adolf Loos qui, au début du XXe siècle, voyaient l’ornement comme un crime contre l’art, Julien Salaud y voit la manifestation de forces vitales, une tension de toute la nature, unifiée dans le même élan vers l’harmonie. La grive, à l’infini, modulant ses trilles, la fougère enroulant ses pousses en de parfaites involutions ou le reptile dont les écailles polychromes dessinent des formes subtilement géométriques, ne répondent pas seulement à des nécessités fonctionnelles d’adaptation à l’environnement. Qu’il soit sonore ou visuel, l’ornement contribue à la volonté qu’à chaque composante de l’univers d’affirmer son existence, de participer à l’universel en inscrivant son pas dans le complexe chorégraphie régissant la danse du cosmos. Sensible à son mouvement perpétuel, Julien Salaud veut y prendre part en magnifiant la puissance ornementale de la nature. Comme il ferait d’un baroque ostensoir, il veut la couvrir de chapelets de perles et de festons qui relieraient les astres et les créatures terrestres en manifestant leur communion. Semblables à un gigantesque jeu d’enfant, dans ses représentations cosmologiques, des réseaux de fils tendus sur une profusion de clous, viennent enchâsser les constellations et les mettre en lien avec des figures animales. Il y a une dimension chamanique dans ce recours à l’ornement. Ainsi, dans une performance réalisée au début de sa carrière artistique, mi-homme mi bête, Julien Salaud coiffé d’une ramure de cervidé, s’enfouissait dans un écheveau de guirlandes perlées matérialisant une communication occulte avec les forces telluriques. Au musée de la Chasse et de la Nature, ces mêmes guirlandes, prolongeant les bois d’un cerf naturalisé, montaient vers le ciel, à la rencontre des astres. La sculpture ne donnait pas seulement à voir un dix-cors trônant en majesté : c’était une porte ouvrant sur le mystère du monde.

Cette dimension quasi spirituelle, distingue le travail de Julien Salaud. Lorsqu’il intervient sur un spécimen naturalisé, c’est pour l’orner de broderies de perles ou lui adjoindre une parure de plumes. L’objectif n’est pas d’en faire un objet décoratif qui emprunterait à l’animal sa forme plaisante et familière comme la création contemporaine peut parfois en donner l’exemple. Loin de poursuivre la réification entreprise par le taxidermiste, il veut offrir à l’animal un surcroît d’existence. Si l’on avait pensé à lui confier la dépouille de Bendico, celui-ci aurait eu l’honneur de siéger dans l’oratoire du palais Salina.

Texte de Claude d’Anthenaise, commissaire indépendant, conservateur général du Patrimoine honoraire

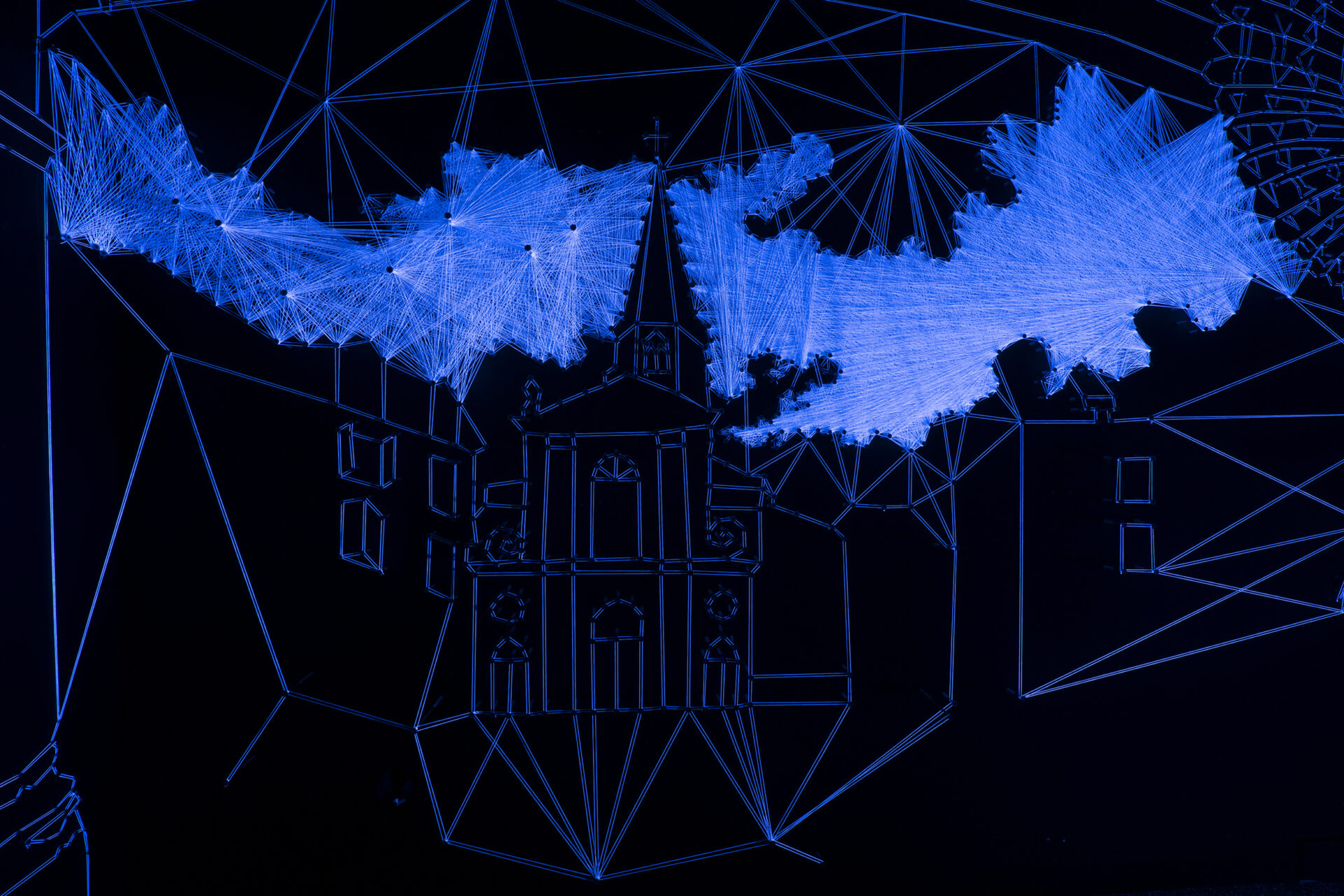

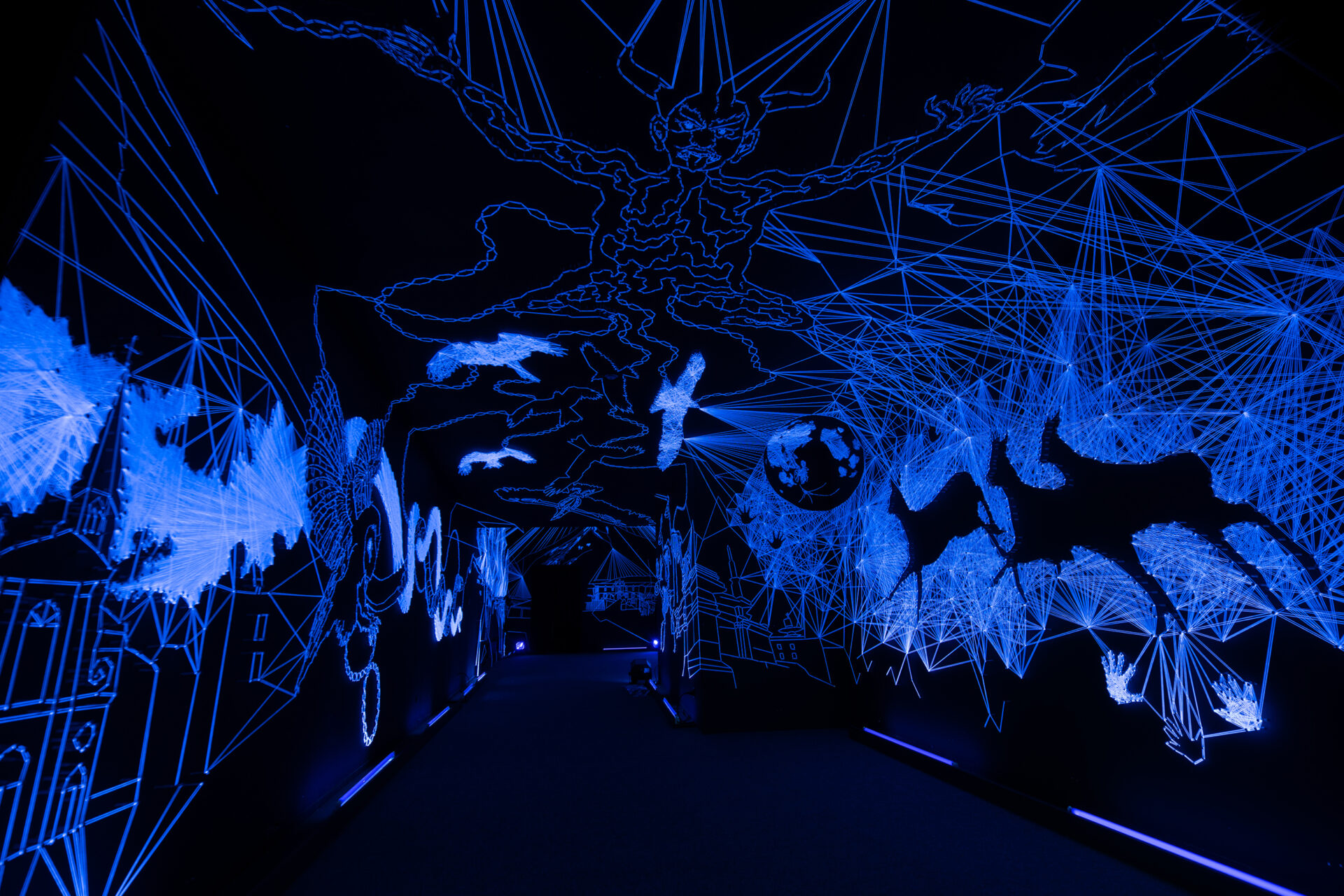

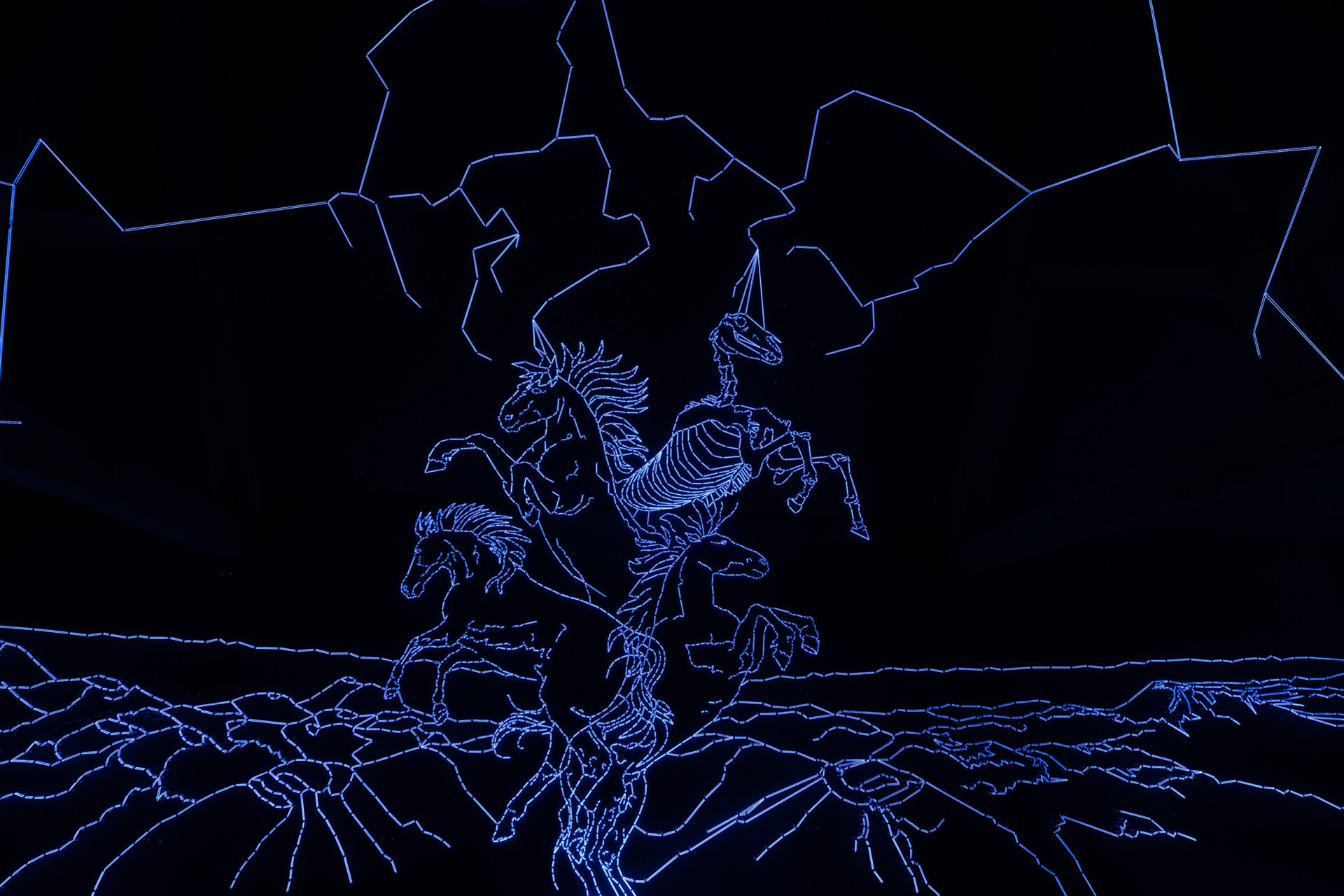

Vues de l’exposition au Musée Mandet, de haut en bas et de gauche à droite : Gaïa, cinq détails de l’installation, placage bois, vis, fil de coton, lumière noire, 2021 / Printemps (cerfaure), 2014 / Notre Dame des foudroyés, oeuvre réalisée avec Dick de Dery en 2016 / Vaisselier lunaire, réalisé avec Hélène Castel, 2021. Photographies Christophe Monterlos

Ci-dessus : pendant le montage de Gaïa, photographie Julie Chevaillier. Ci-dessous : pendant le démontage

Merci à Julie Chevaillier pour l’invitation, ma cousine Hélène Castel pour la production du Vaisselier Stellaire, Servane Adelanto, Mélodie Minaudo, et les étudiants pour le montage et l’équipe du Musée pour la logistique aux petits oignons #coeuraveclesdoigts

Pour en savoir plus :

Dossier de presse, lancement de l’exposition

https://www.terravolcana.com/wp-content/uploads/2021/06/01-dossier-de-presse-a4-_musee-mandet_gaia.pdf

REPORTAGE ARTE.TV Gymnastique / Pourquoi la taxidermie est-elle si vivante ?

https://www.arte.tv/fr/videos/105628-031-A/gymnastique/

Le Journal des Arts / Tendre est la nuit

https://www.lejournaldesarts.fr/expositions/tendre-est-la-nuit-158991

La Montagne / A Riom, le musée Mandet invite l’artiste Julien Salaud pour une œuvre monumentale et engagée

https://www.lamontagne.fr/riom-63200/loisirs/a-riom-le-musee-mandet-invite-l-artiste-julien-salaud-pour-une-uvre-monumentale-et-engagee_13972234/

La Montagne / Avec près de 14.000 visiteurs, le musée Mandet de Riom (Puy-de-Dôme) tire un bilan exceptionnel de l’exposition Gaïa

https://www.lamontagne.fr/riom-63200/loisirs/avec-pres-de-14-000-visiteurs-le-musee-mandet-de-riom-puy-de-dome-tire-un-bilan-exceptionnel-de-l-exposition-gaia_14102021/

CAPTATION conférence de Raphaël Abrille / Le grand préhistorien Henri Breuil, au seuil des cavernes ornées de la Préhistoire, évoque son « inexprimable stupeur » face aux œuvres d’art qu’il découvre. Les visiteurs des installations de Julien Salaud ressentent souvent une émotion du même ordre. Au-delà des proximités formelles et théoriques qu’entretiennent les œuvres de Julien Salaud avec les peintures pariétales préhistoriques, cet émerveillement qu’elles suscitent conjointement les rapprochent mieux encore… Conférence de Raphaël ABRILLE – Conservateur du musée de la Chasse et de la nature, proposée dans le cadre du cycle de conférences autour de l’exposition Gaïa, rencontre entre Julien Salaud et les collections permanentes du musée Mandet.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1SZ6QcWfMf0

Trop beau pour être vrai, Julien Salaud à la lumière (noire) de la Préhistoire, une conférence de Raphaël Abrille, conservateur du musée de la Chasse et de la Nature pour le Musée Mandet

« Ce que nous vîmes nous plongea dans une inexprimable stupeur[1]. »

La sidération de l’abbé Henri Breuil, au seuil des cavernes ornées de la Préhistoire, renvoie aux souvenirs dont Julien Salaud témoigne en personne. Invité à investir les gigantesques caves vinicoles d’Ackerman à Saumur, il livre son œuvre la plus démesurée ; la plus belle de son propre aveu.

À l’orée du printemps 2015, il déploie sur 60 mètres de long, jusqu’à 30 mètres de large et jusqu’à 6 mètres de haut, un fabuleux réseau de fils de coton blanc tendus entre une myriade de clous et révélés par la lumière noire. Le montage de l’œuvre est une épreuve physique et émotionnelle. Pour lui et ses huit assistants, il représente cinq semaines d’un travail assidu, sans presque voir la lumière du jour. La psyché de chacun est progressivement, puis profondément, affectée par l’expérience, comme une préfiguration à ce que vont ressentir une grande partie de ceux qui auront la chance de parcourir ce Fleuve céleste entre 2015 et 2018.

L’artiste observe, non sans un certain trouble, l’émotion de la plupart des visiteurs, littéralement médusés par l’installation. Certains ont les larmes aux yeux. Au-delà des proximités formelles et théoriques qu’entretient cette grotte ornée de Julien Salaud avec les peintures pariétales, cette « inexprimable stupeur » qu’elles suscitent conjointement ne les rapprochent-elles pas mieux encore ?

Stupeur et tremblements

Même si l’archéologie « préhistorique » interroge déjà les érudits de la Renaissance, l’intérêt pour cette période obscure ne commence à se préciser qu’au XVIIIe siècle. Les grands débats sur l’ancienneté, jusque-là inattendue, d’une humanité pensante ne font toutefois pas rage avant les années 1820-1860, nourris qu’ils sont par une forme d’incrédulité devant un art à la signification inaccessible et perçu tout à la fois comme autoengendré et sans descendance[1].

Illustrant à merveille cette sidération épistémologique, le grand préhistorien français Edouard Lartet n’aura pas mis moins de trois années avant de reconnaitre, en 1864, que les objets mobiliers gravés qu’il a lui-même trouvés dans la grotte de Massat (Ariège) en 1861 sont des artefacts réellement extraordinaires. Il semble tellement interdit que, dans la première publication qu’il en fait, il traite ces objets d’égal à égal avec les plus banales des mandibules animales qu’il déterre[2]. On continue d’ailleurs aujourd’hui à citer à l’envi l’année-écran de 1864 comme celle de la découverte de ces objets d’art, en écho différé à l’ébahissement initial d’un Lartet éternellement médusé.

La jeune discipline présentée pour la première fois à un large public à l’Exposition universelle de 1867, suscite sans fin le questionnement. S’agissant de la découverte de l’art pariétal, postérieure à celle des objets mobiliers ornés, la sidération est plus encore de mise. Parfois jusqu’au drame. Il n’est que de citer le funeste destin du marquis Marcellino Sanz de Sautuola, « inventeur » des toutes premières peintures rupestres observées, celles de la grotte d’Altamira (Cantabrie), en 1879. Malgré l’opiniâtreté de cet amateur de chasse aux grottes[3] et quelques trop maigres soutiens dans le monde des préhistoriens, le fantastique plafond orné de bisons des steppes d’Altamira semble trop beau pour être vrai. Il suscite un rejet global de la communauté scientifique, jetant l’opprobre sur le nom de son découvreur et semblant contribuer à sa mort prématurée[4]. Il faudra attendre la fin du siècle, notamment les progrès de l’anthropologie culturelle, pour qu’on admette la crédibilité d’Altamira[5].

Si le doute se lève alors sur l’authenticité des peintures du Paléolithique supérieur, les mystères qu’elles renferment ont de beaux jours devant eux. Dans un contexte d’anticléricalisme décomplexé, on dénie d’abord majoritairement à homo sapiens l’idée même qu’il puisse être homo spiritualis[6]. Dépourvu d’accès à la transcendance, il pratiquerait un simple art pour l’art[7]. L’abbé Breuil ramène toutefois l’Agneau dans la bergerie en théorisant une « magie de la chasse[8] » qui ferait des figures peintes dans les grottes des instruments d’appropriation et de multiplication du gibier. Tandis que les tenants de l’art pour l’art ne baissent pas pavillon[9], Mircea Eliade nuance l’interprétation de Breuil en théorisant qu’il convenait surtout alors de s’attirer les faveurs des esprits des animaux, dans une perspective chamaniste[10]. Max Raphael (mais aussi Salomon Reinach dès 1905[11]) penche plutôt vers une interprétation totémiste[12] avant qu’André Leroi-Gourhan et Annette Laming-Emperaire ne contrarient ces recherches en leur opposant leur méthode structuraliste[13]. Un décor de grotte serait un tout organisé dans lequel l’auteur n’est que partiellement aux commandes. Malgré le succès mondial de cette théorie, celles liées à la « magie de la chasse » ne disparaissent pas complètement et s’enrichissent, même si elles sont toujours âprement discutées. De même, les interprétations liées aux pratiques animistes ou totémistes restent actives et continuent de se diversifier de leur côté tandis qu’une dernière voie, très suivie de nos jours – y compris par Julien Salaud –, entend faire des grottes des instruments de propagation des mythes[14].

Comment se positionner dans ces oscillations entre esthétique et croyance ? Peut-être en considérant que la vérité se situerait, comme le veut l’adage, entre les deux – ce que Julien Salaud a intimement ressenti. Peut-être aussi que Cro-Magnon nous pose des questions consubstantielles à la création (y-a-t-il un progrès en art ?) et que l’hermétisme de ses peintures les rapprochent d’un certain paradigme de l’art contemporain, plus particulièrement des arts conceptuels, qui ne se laissent pas appréhender sans une conséquente (vaine ?) médiation littéraire[15]. Peut-être enfin que cette interrogation sur les origines de l’art convoque avant tout des questions plus eschatologiques que génésiques. Rappelons que l’invention de l’art préhistorique s’opère à la même période que la publication de L’Origine des espèces… de Charles Darwin[16]. L’ouvrage va bouleverser la conscience que l’humanité a d’elle-même, quelques années avant que l’art ne se revendique de nouvelles origines, distinctes de l’antiquité gréco-romaine et matérialisées dans le dessin d’enfant, les arts dits « premiers » et l’art préhistorique. L’art moderne n’aura de cesse de revendiquer cette triple ascendance au point que, dix ans après la publication de L’Origine des espèces…, dans son très controversé Cours d’anthropologie appliqué à l’enseignement des beaux-arts…, Charles Rochet établit un audacieux parallèle entre quête des origines en biologie et déconstruction formelle en art[17]. C’est que, soudain privée d’immanence, l’humanité « darwiniste » réveille l’angoisse existentielle de sa propre fin en s’obsédant sur sa genèse. Mais cette obsession se révèle mortifère. Du néant primitif qu’elle interroge ne peut lui revenir que l’écho de sa disparition prochaine. La sagesse antique l’avait bien compris à travers le mythe d’Orphée qui préconise sagement d’avancer sans se retourner[18]…

Signes des temps

Julien Salaud s’empare très tôt de ce flot continu de doutes et d’angoisses : « La première pièce que j’ai faite avec des clous et du fil répondait à la demande d’un professeur de confronter des œuvres d’époques différentes. J’ai voulu conjuguer une des empreintes d’homme d’Yves Klein avec les peintures de Lascaux[19]. » C’est également avec une vidéo mettant en scène ces matériaux que l’artiste reçoit sa première vitrine institutionnelle, au musée de la Chasse et de la Nature, en 2009. Dans le film Miaden ad rue, isnomed egal repne, diffusée lors de la Nuit des Musées, Julien Salaud entortille patiemment un fil de nylon enfilé de perles autour de têtes de clous plantés dans une cape de chevreuil naturalisé. À la violence du cloutage, volontairement non filmé, succède un lent rituel amoureux qui fait peu à peu disparaître la forme animale, à la manière de ces calcites scintillantes qui recouvrent inexorablement certaines images pariétales.

D’autres avant Julien Salaud se sont bien sûr inspirés des créatures et des signes de l’art préhistorique. Maria Stravinaki a judicieusement identifié deux attitudes développées par les artistes face à ces créations et, notamment, face à la sidération qu’elles suscitent traditionnellement : un premier modèle de reconstitution réaliste et un second, faisant un « usage créatif de la stupeur à l’aide de moyens clairement artificiels, arbitraires et contemporains[20] ».

Le premier modèle a laissé un certain nombre d’icônes populaires depuis le Caïn de Fernand Cormon (1880, musée d’Orsay) et les Anthropoïdes de František Kupka (1902, galerie Zdeněk Sklenàř, Prague), en passant par le Rapt à l’âge de pierre de Paul Jamin (1888, musée des Beaux-arts de Reims). La forme de réalisme employée convient avant tout à apprivoiser la stupeur en reconstituant le passé aux moyens de « documents » positivistes. Peu importe si ce qu’ils décrivent suscite une autre forme d’épouvante… C’est dans cette catégorie que l’on peut ranger les artistes soucieux de représenter leurs ancêtres fantasmés. En 1890, Paul Richer, à partir d’ossements d’hommes de Cro-Magnon, modèle en glaise Premier artiste en train de sculpter un mammouth[21]. Quelques années plus tard, Paul Jamin représente un truculent Peintre décorateur à l’âge de pierre (Salon de 1903), tandis que l’illustrateur Emile Bayard applique à son « précurseur de Raphaël » un contraposto digne d’un athlète de Praxitèle[22].

Même s’il ne se revendique pas particulièrement conceptuel, Julien Salaud se rattache davantage au second modèle et nous ne sommes pas le premier à le souligner. Déjà en 2013, le critique d’art et commissaire d’exposition Gaël Charbau évoquait la « magie sympathique » que lui inspirait le travail de l’artiste. Il faudrait, selon lui, lire les célèbres préhistoriens contemporains Jean Clottes et David Lewis-Williams, parlant de l’art des grottes ornées de la Préhistoire, pour appréhender le travail de Julien Salaud[23]. Ajoutons qu’il faudrait sans doute voir combien les grottes ornées inspirent les artifices de Brassaï quand il photographie le stupéfiant atelier de Pablo Picasso à Boisgeloup en 1933. Sans doute se souvenir à quel point l’atelier d’Alberto Giacometti, rue Hyppolite-Maindron, tout couvert de ses dessins et de ses estampes, se mue en caverne subliminale. Se figurer l’étrange et éphémère « école d’Altamira » fondée en 1948 par l’artiste allemand Mathias Goeritz et qui compta parmi ses membres Willi Baumeister et Barbara Hepworth. S’imaginer enfin à quel point les cavités préhistoriques nourrissent, après-guerre, le fantasme de l’abri antiatomique. La Cripta de Claudio Parmiggiani, sorte de papier peint d’impressions de mains négatives réalisées à l’acrylique dans un vaste cube muséal, en rend compte avec une bouleversante acuité (1994, Mamco de Genève).

Chasses cosmiques

Les artistes modernes ont beaucoup investi les célèbres Vénus de la période gravettienne, aux formes si susceptibles d’attiser l’inspiration. Ils se sont beaucoup moins penchés sur les animaux, si ce n’est pour témoigner d’une époque où les avant-gardes se coupent radicalement de la représentation de la nature. Julien Salaud, par son parcours universitaire et plus encore personnel et artistique, témoigne d’une très profonde connexion à la nature et d’une conscience aigüe des enjeux dramatiques qu’entrouvre l’anthropocène. Il place, à dessein, l’animal sauvage au centre de son répertoire plastique. Il refuse de s’inscrire dans une rupture conceptuelle, lui préférant une forme de continuumancestral, dans un lignage culturel remontant, sans interruption, aux sources même de l’art. L’artiste connait bien les différentes interprétations de l’art préhistorique. Il est toutefois particulièrement intéressant de constater que les deux théories qui fondent prioritairement son travail sont, sans doute, celles qui ont été les plus discutées par la communauté scientifique. À tel point que Gwenn Rigal, dans sa brillante tentative de répertorier les nombreux courants interprétatifs de l’art préhistorique, hésite même à les publier[24]…

Dans le mythe de la Chasse cosmique, qui inspire la première de ces théories, un animal traqué par des humains s’envole vers le ciel et se transforme en constellation. Le préhistorien Julien d’Huy imagine que la scène du Puits de Lascaux représente une variation sur ce thème, basée sur l’affrontement entre un chasseur et un bison figuré en position ascendante – le point noir au garrot de l’animal figurant peut-être une étoile[25]. Julien Salaud en livre une très saisissante variation dans la Chasse stellaire qu’il créée pour son exposition personnelle au musée de la Chasse et de la Nature en 2015. S’inspirant des figures de la tenture des Chasses nouvelles, tissée d’après les cartons de Jean-Baptiste Oudry à la manufacture de Beauvais en 1728, il livre une scène de chasse confrontant des créatures hybrides que le public observe à partir d’une sorte de bocca della verità, étroite ouverture ménagée dans un gigantesque masque de fourrure sur l’une des parois de la grotte.

C’est cependant la théorie, plus discutée encore, de la paléo-astronome Chantal Jègues-Wolkiewiez qui nourrit le plus la réflexion de Julien Salaud : « Mes œuvres découlent d’un travail sur les grottes de Lascaux et d’une étude de Chantal Jègues-Wolkiewiez, une anthropologue assez critiquée. Elle met en évidence que, dans la salle des Taureaux de la grotte de Lascaux, où le soleil entre lors du solstice d’été, la place de chaque peinture zoomorphe correspond à celle d’une étoile sur la carte de la voûte céleste. Elle en conclut donc que les solutréens devaient y tenir un culte solaire. Mon travail sur les animaux-constellations s’inspire de ces théories. Les clous plantés dans le corps de ces animaux empaillés et les fils et broderies qui les relient viennent amplifier le volume du corps et la frontière de la peau devient poreuse[26]. » Sur les chemins étoilés de Lascaux de Chantal Jègues-Wolkiewiez fonde en effet son hypothèse sur la course du soleil et l’orientation des entrées des grottes. Son zodiaque de Lascaux est des plus controversés qui soient[27]. Peut-être est-il trop beau pour être vrai ?

La très vive émotion suscitée par les grottes stellaires de Julien Salaud, intensément chargées de ce profond substrat culturel, est du même ordre. Sont-elles trop belles pour être tolérables ? Suscitent-elles ce travail du rêve qui, selon Sigmund Freud, ramène à la préhistoire de l’enfance ? Succèdent-elles à cette spécificité du siècle de Darwin qui fixe son attention, non seulement sur les fondements mythologiques ou symboliques de l’humanité, mais surtout sur son origine organique ? « L’Évolution ou le Miracle, il faut choisir » proclamait Charles Baudelaire dans son désir irrépressible de chercher à voir ce qu’on ne peut pas voir. Julien Salaud parvient à concilier les deux injonctions.

En commençant par donner à voir ce qu’on ne peut pas voir. En utilisant les artifices laborantins de la lumière noire, il révèle ce que les grottes maintiennent obstinément dans l’invisible et pointe les nombreux questionnements qui subsistent sur les usages de la lumière qu’on y fit. On a pu penser que la lumière du jour a joué un rôle minime dans la mise en œuvre des grottes ornées et que les lampes à graisse – dont on a retrouvé de multiples témoignages matériels – ont pu y dispenser l’éclairage nécessaire. On sait maintenant que leur luminosité était insuffisante pour éclairer véritablement les espaces souterrains et qu’elles contribuaient sans doute bien davantage à créer une atmosphère mystique propice aux cérémonies[28]. C’est bien plutôt les torches qui produisaient l’éclairage utile à la réalisation des peintures pariétales, avec une intensité que Werner Herzog détourne dans son beau film documentaire sur la grotte Chauvet. Sous la torche de sa caméra, les ombres dansent et révèlent jusqu’aux endroits qu’on a blanchi avant d’y appliquer les pigments[29].

La lumière noire a cette faculté de se jouer des ombres conventionnelles et Julien Salaud use de cette inversion comme Cro-Magnon a pu jouer de ses mains négatives. Cet investissement du corps se retrouve par ailleurs dans les procédures très incarnées et collectives dont fait montre Julien Salaud pour qui le temps mis dans la réalisation d’un artefact lui permet, potentiellement, de se « charger ». Certains préhistoriens insistent sur le fait que pour les hommes du Paléolithique, l’acte – sans doute collectif – de peindre, compte autant sinon plus que l’acte de regarder[30]. Il n’est pas impossible par ailleurs que cette action se réalise suivant un dispositif corporel particulier. On a retrouvé dans certaines grottes des traces de pieds nus, pour le moins incongrues eu égard au climat très rigoureux du Paléolithique supérieur. Une forme de nudité rituelle, complète ou non, était peut-être pratiquée au moment de peindre, de sculpter ou de graver[31]. Ces « charges » magiques et rituelles, Julien Salaud les connait bien pour avoir été initié à certaines pratiques chamaniques par les Wahanas de Guyane. Les êtres humains figurant dans les grottes stellaires de Julien Salaud sont souvent nus et hybridés d’animaux. Or, on pense majoritairement aujourd’hui que toutes les représentations humaines des grottes ornées figurent des êtres saisis par la transe chamanique[32]. Il s’agit majoritairement de créatures hybrides, des thérianthropes, dont le plus fameux représentant orne la grotte des Trois-Frères (Ariège). Dans une composition que n’aurait pas reniée Julien Salaud, l’étrange figure greffe sur une forme humaine, une queue de cheval, des yeux de chouette, un bec d’aigle, des oreilles de loup et une ramure de cervidé. Cette perméabilité des catégories naturelles est bien connue des populations actuelles de chasseurs-cueilleurs animistes ou totémistes fréquentées par Julien Salaud. Dans leur art, la figure animale s’assimile fréquemment à celle de l’homme, les animistes au motif que l’esprit souffle en toute chose, et les totémistes par le biais de liens de parenté mythiques qui relient les hommes à d’autres espèces vivantes[33]. C’est précisément et fondamentalement ces catégories que concilie Julien Salaud dans ses œuvres stellaires, à travers lesquelles une authentique conscience d’être au monde se transcende par les formes données à voir.

La vibrante féérie que déploient les œuvres stellaires de Julien Salaud ouvre puissamment l’imaginaire de ceux qui les contemplent. Comme face aux cieux étoilés qu’elles recomposent, elles embarquent la pensée sur un « fleuve céleste » de questions essentialistes qui laissent, le plus souvent, délicieusement interdit. Leur profonde imprégnation culturelle, associée à la patiente mise en œuvre de leur perfection plastique, provoque une sidération qui les apparient aux plus bouleversantes révélations de l’art.

[1] Maria Stravinaki, « Ce que nous vîmes nous plongea dans une inexprimable stupeur », in Cécile Debray, Rémi Labrusse, et Maria Stravinaki, Préhistoire, Une énigme moderne, Paris, Centre Pompidou, 2019, p. 251-257.

[2] Edouard Lartet, « Nouvelles recherches sur la coexistence de l’homme et des grands mammifères fossiles réputés caractéristiques de la dernière époque géologique », in Jean-Victor Audouin et Henri Milne-Edwards, Annales des sciences naturelles, II : « Zoologie », Paris, Fortin, Masson & Cie, 1861, vol. (15) 3, pl. XIII.

[1] Henri Breuil, Quatre cents siècles d’art pariétal, Les Cavernes ornées de l’Âge du Renne, Montignac, Centre d’Etude et de documentation préhistorique, 1952, p. 15.

[3] Cave Hunting (1874) est le titre d’un best-seller international du géologue anglais William Boyd Dawkins (1838-1929), célèbre pour ses travaux sur les fossiles et qui a posé quelques-uns des fondements de la science préhistorique.

[4] Paul G. Bahn, L’Art de l’époque glaciaire, Arles, Errance, 2016, p. 27-32.

[5] Rappelons que Le Rameau d’or de James George Frazer paraît en 1890.

[6] Nous tenons cette belle expression de Jean Clottes.

[7] Gabriel de Mortillet (1821-1898) est un des plus farouches opposants aux préhistoriens spiritualistes.

[8] Breuil, op. cit.

[9] Emmanuel Guy, « Entre “l’art pour l’art” et la magie : premières théories sur l’art paléolithique », in Préhistoire, Une énigme moderne, op. cit., p. 65.

[10] Mircea Eliade, Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, Paris, Payot, 1951.

[11] Salomon Reinach, Totémisme et exogamie, Paris, Leroux, 1905, p. 79-85.

[12] Max Raphael, Prehistoric Cave Paintings, Pantheon Books, 1945.

[13] André Leroi-Gourhan, « Répartition et groupement des animaux dans l’art pariétal paléolithique », Bulletin de la Société préhistorique de France, vol. 55, n° 9, 1958, p. 515-528.

[14] Gwenn Rigal, Le Temps sacré des cavernes, Paris, Corti, 2016, p. 267-311.

[15] Nathalie Heinich, Le Paradigme de l’art contemporain, Structures d’une révolution artistique, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2014.

[16] Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Londres, John Murray, 1859.

[17] Charles Rochet, Cours d’anthropologie appliqué à l’enseignement des beaux-arts, Discours d’ouverture prononcé le 30 mai 1869, Paris, Renouard, 1869, p. 24.

[18] Philippe Comar, « Miroir mortifère des origines », in Laura Bossi (dir.), Les Origines du monde, L’invention de la nature au XIXe siècle, Paris, Musée d’Orsay / Gallimard, p. 296-309.

[19] « Julien Salaud, Entretien avec Claude d’Anthenaise », in Nature sauvages, Paris, Editions du Patrimoine, 2017, p. 11.

[20] Maria Stravinaki, op. cit. C’est nous qui mettons en italiques.

[21] Le plâtre de cette œuvre est conservé au musée Crozatier du Puy-en-Velay.

[22] Emile Bayard, « Les précurseurs de Michel-Ange et de Raphaël ou la naissance des arts du dessin et de la sculpture à l’époque du renne », illustration pour Louis Figuier, L’Homme primitif, Paris, Hachette, 1870.

[23] Daria de Beauvais et Gaël Charbau, Julien Salaud, Paris, Suzanne Tarasiève, 2013, p. 5.

[24] Rigal, op. cit., p. 282-288.

[25] Julien d’Huy et Jean-Loïc Le Quellec, « Les Animaux fléchés à Lascaux, Nouvelle proposition d’interprétation », Bulletin préhistorique du Sud-Ouest, vol. 18, 2010, p. 161-170.

[26] Propos recueillis à l’occasion de l’exposition Jean-Baptiste Oudry / Julien Salaud, Les Chasses nouvelles, Paris, musée de la Chasse et de la Nature, 24 février – 14 juin 2015.

[27] Chantal Jègues-Wolkiewiez, Sur les chemins étoilés de Lascaux, La Pierre philosophale, 2011.

[28] Sophie de Beaune, « Palaeolithic Lamps and Their Specialization », Bulletin of Primitive Technology, 2002, p. 60-67.

[29] Werner Herzog, Cave of Forgotten Dreams, 2010.

[30] Brian Hayden, « Une société hiérarchique ou égalitaire », in De Beaune (dir.), Chasseurs-cueilleurs, CNRS Editions, 2007.

[31] Jean-Pierre Duhard, Réalisme de l’image masculine paléolithique, Editions Jérôme Million, collection « L’Homme des origines », 1996.

[32] Jean Clottes, « Composite Cretaures in European Palaeolithic Art », in Blundell, Chippindale et Smith (éd.), Knowing and Seeing: Understanding Rock-art with and without Ethnography, Johannesburg, Wits University Press, 2010, p. 188-197.

[33] Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.